作者:小七

本书是关于中国上古时代的文明起源的,始自新石器时代末期(4000余年前),终于商周易代(殷周革命),时间跨度一千余年。

为此,须先从上古时代的人祭说起。人祭,就是杀人向鬼神献祭。关于上古的人祭风俗,直到近百年现代考古学兴起,发掘出殷商的大量人祭遗址及商王占卜献祭的甲骨刻辞,才进入现代人的视野中。

至于这种风俗是如何退出历史和人们的记忆的,大多数学者似乎默认,它是逐渐、自然、不知不觉地退场的。一种代表性的说法是,殷商前中期盛行人祭,到晚期就很少了。这方面的代表著作如黄展岳的《古代人牲人殉通论》,该书介绍了殷墟三座多人祭祀坑,认为它们都属于殷墟前期。但查阅这三座坑的发掘报告便可知,有两座属于殷墟末期,一座时期不详,根本无法确定是否属于殷墟前期。

根据本书的研究,人祭的消亡和周灭商有直接关系。在周武王死后,辅政的周公旦取缔了商人的人祭风俗,并消除了关于人祭的文字记录和历史记忆;周公此举可能是为了防止其死灰复燃,执行得也比较成功,于是留下了三千年的记忆空白。

再现上古时代的残忍与血腥,并不是一件开心的工作,但却是绕不开的。下面,我们先来复原一场殷商最晚期的人祭仪式。

殷商最后的人祭

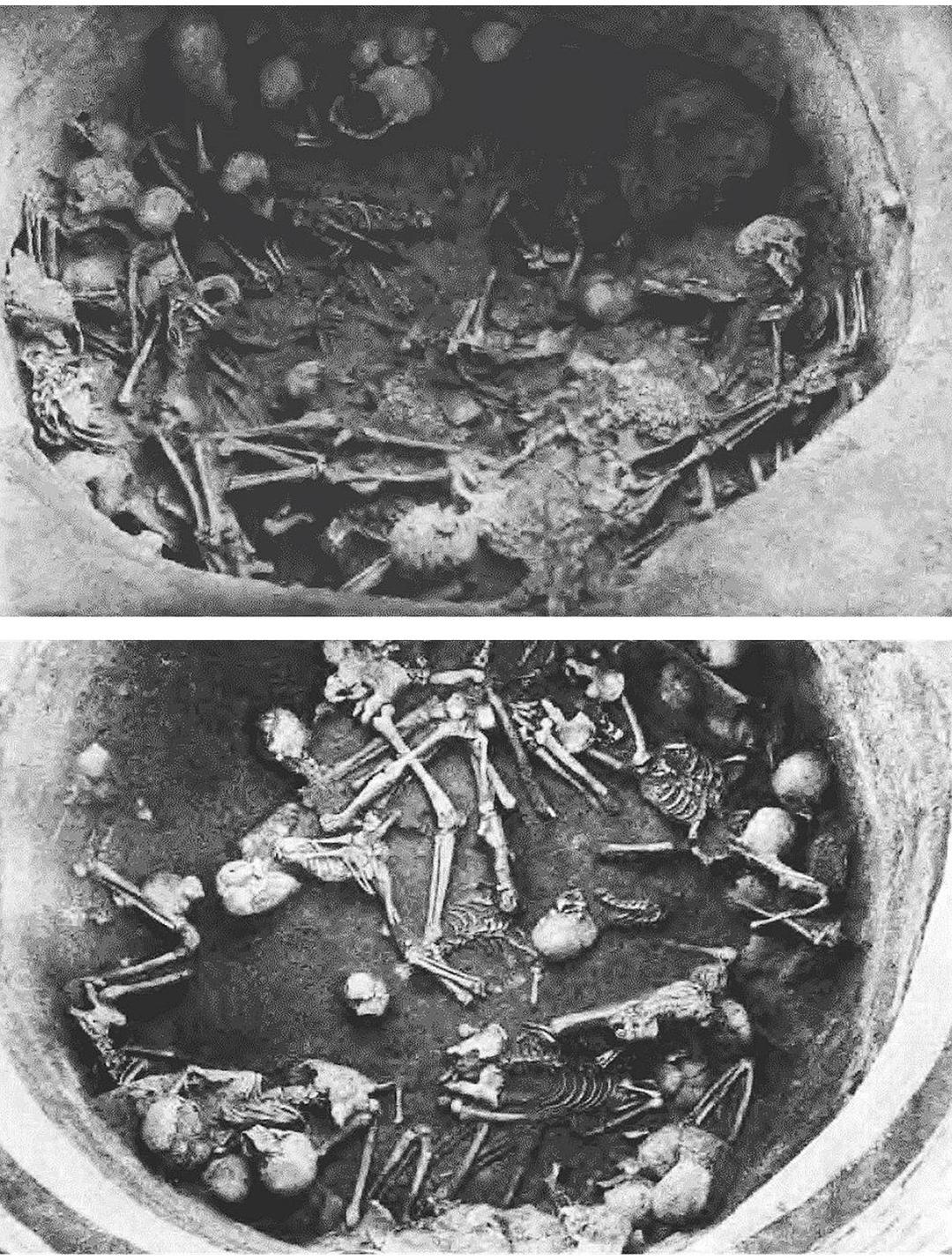

殷都宫殿区以东数百米的后冈,是一个很密集的的商人聚居区。1959年,考古队在这里发掘出一座奇怪的“墓葬”,它和正常的商代墓很不一样,是水井一样的圆形而非长方形穴,坑内没有任何棺木痕迹,只有25具尸骨凌乱地堆叠在一起,伴随出土的,还有青铜礼器和兵器以及纺织物、粮食等等。

时任中国科学院院长的郭沫若推测,这是一处特殊的贵族墓葬,墓主可能生前犯了罪,不能享受正常的埋葬礼仪,但仍杀了24名奴隶以及用了贵重的铜器陪葬。

1960年,考古队在整理这座“墓葬”的时候发现,第一次挖掘并没有挖到底,在半米深的土层之下,还有第二层尸骨,共29具。于是,便建了一座亭子为其提供保护。但有些考古学者心中还难免有疑惑,是不是第二层尸骨之下还埋藏着什么。

后冈H10祭祀坑第一(最上)层和第二(中)层尸骨照片

到1977年,考古队又进行了第三次发掘,发现第二层尸骨之下,还有半米厚的坚硬红褐土,然后是第三层尸骨,共19具。这一次才算挖到了底。也就是说,这座圆坑墓穴共有三层,掩埋了73具尸骨。发掘者认为,这应该不是墓葬,而是一座祭祀坑。

在后冈圆坑之前,考古队在殷墟王陵区和宫殿区已经发掘上千座人祭坑,都是边长两三米的方形坑,一般埋10人左右(尸骨或人头),而且都只有一层,从未发现过多层人祭坑。

1959年发掘第一层时,根据出土铜器造型以及上面的铭文特征,有学者判断它属于西周早期。后来,随着殷墟发掘日渐增加,人们才意识到,原来商代末期已经有这些造型的铜器和铭文——它属于殷商王朝谢幕前夕,很可能是纣王时代的一次隆重献祭仪式。

这个祭祀坑的发掘记录比较详细,从中我们可以发现,整个献祭过程井然有序,包含着当时的商人对于高级别人祭礼仪的理解,而被杀戮者也给自己做了充足的准备。

让我们按时间顺序再现祭祀全过程,并通过分析诸多细节,复原祭祀场上曾经发生的一幕。

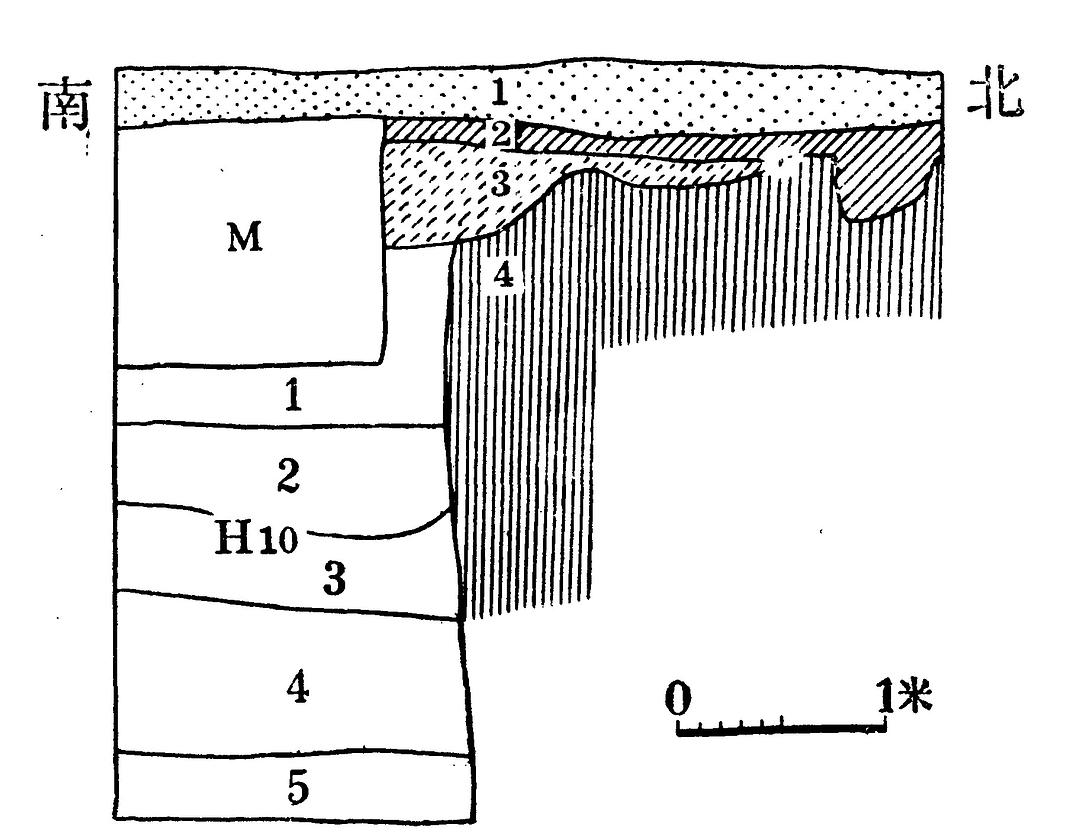

后冈祭祀圆坑编号H10,从深灰色的生土层中挖出,地表的坑口直径2.2米,向下稍有扩大,底部直径2.3米,全深2.8米,上面一半都是填土,三层尸骨都在下半截,分层清晰。可以说,从一开始,后冈H10圆坑就是为了隆重的献祭仪式建造的,虽然我们已经无法完全解读它蕴藏的理念。

后冈祭祀坑H10剖面图

坑壁平整光滑,坑底平坦坚硬,应该是被修整夯打过。操办人先在坑底铺了一层很薄的小石子和砂土,再铺垫一层20-30厘米厚的黄土。黄土中有被掩埋的碎片,是打碎了的几只陶制炊器、食器,如鬲、簋、罐。

然后开始杀人。第一轮杀了19人,身首完整的只有2具,被砍掉了小腿或脚的有5具,单独的人头骨10枚、上颚骨1块、右腿1条。能分辨出有青年男子和女子各3名,成年男子2名,儿童4名,婴儿2名。4名儿童皆尸体不全,缺下半段:1名从小腿以下被砍去;1名从大腿以下被砍去;1名只有头骨;1名被斜向拦腰砍断,只剩了上半身和右侧骨盆。两名婴儿都只有头骨。单独的上颚骨属于一名30岁左右的女子,牙齿很整齐。有一名20岁左右的青年男子侧身蜷曲,朝上的右胯部有60枚海贝(商人用作钱币的货贝),可能是用线穿起的一团或是装在腰间的布袋里,此外,他的身下也还有些散落的海贝。

尸体和头颅没有脸朝上的,或朝下,或侧方。这些迹象表明,杀祭先是在坑外进行的,然后再把人头和残碎的尸体扔进坑内,此外,应该还有人在坑底负责调整,虽然未必堆放十分整齐,但要保证尸体的脸部不能朝上。大部分死者的躯体并未被扔到坑里,所以坑内单独的人头较多。至于留在上面的尸身作何用处,且看后面的细节。

第一轮杀人结束后,仪式主办人向坑内洒了一些朱砂(导致尸骨被局部染红),然后进行填土,这次填的是红褐色土,厚0.5-0.6米。接着开始第二轮杀人。

这次至少杀了29人,身首相连的19人,单独的头颅9枚,没有头的身躯1具。尸体呈各种姿态,俯身、侧身、仰身、直身、蜷身都有,单独的人头都贴着坑壁东南侧连续摆放,脸朝下,头顶贴着坑壁。能分辨出有青年男子8人,儿童5人。

这一层随葬海贝的人更多。一名男青年胯部有两串,共31枚。编号27的,俯身,呈稍扭曲的姿态,身材较长,伸直后可能超过1.8米,胯部右侧有海贝三堆,分别是20枚、10枚、5枚,可能本是3串。这三堆下面还有散落的16枚。

这层的儿童,除了一人缺失下肢,基本是完整的全躯,有一人乳牙还尚未脱落,胸前挂一枚玉珠饰。

有两名青年(17号和21号,性别不详)姿势相同,伏地,朝东方跪拜,平行相隔1米左右,发掘者推测,这两人姿势过于规整,应当是被捆绑造成的。21号,头部右侧有一枚骨笄,自下而上插入,显示头发盘在头的右侧,可能是处死时发型被打乱了,右手臂佩一枚玉璜,手腕戴一枚穿绳的玉鱼,看来比较富贵且重视形象。和他平行伏跪的另一人(17号)没有饰物。

后冈H10第二层平面图,17、21号尸骨呈跪伏姿势

第二轮杀人结束后,主办人又向尸体抛撒了一层朱砂粉,再撒一层小卵石,大小介于豌豆和核桃之间,平均厚1厘米多,然后再把31件陶器送到坑内,有人在坑底将它们打碎,因为每件陶器的碎片分布都很集中,不像是打碎后扔下去的。有些陶罐的内壁沾着粟米颗粒,有些表面还涂了朱砂。因为堆积着很多死尸,坑底已经不平整,坑内的作业人应该是特意把陶器放在较低洼的地方打碎,使坑底变得相对平坦,再填入0.3-0.5米厚的灰黄色土,混杂有少量炭灰颗粒和红烧土颗粒,说明地面上正在烧火,可能是烧烤祭品,包括没有扔进坑内的人躯体。和第一轮相比,第二轮死者的躯体保全的相对多一些。

然后是第三轮杀人。这次杀了24人,全躯的15人,单独的人头7枚,无头的躯体2具,其中鉴定出有青年男子6人、壮年男子3人和儿童4人。这时,坑已经被填满了一半,仅剩深度约1.5米,所以有些人可能是在坑内被处死的。比如,一名40岁左右的男子(3号)背靠坑壁蹲坐,两手掩面,胸前有海贝一串(13枚),可能是被割喉或重击头部致死;一名30岁左右的男子上半身趴在一只铜鼎(戍嗣子鼎)上,右手抓住鼎的口沿;一名十六七岁的少男(11号)双手掩面俯卧,腰部压着一件铜斝;还有一名不明性别年龄的(8号),双手掩面,身体被肢解。

这一层携带海贝的死者更多。16号左手腕挂一串,腰间挂两串,共有一百多枚;18号(少男,十六七岁)臀部有一麻布袋,里面装海贝300枚以上;17号(少男,十八九岁)只剩一颗头骨,口中含有3枚贝。上古埋葬的死者往往口中含贝,是入殓时后人放入的,以让死者带着钱去往彼岸世界,但17号很可能是自己含进去的,杀人者并不在意他们的钱财,而他只能照顾好自己的往生。这一层中还有好几处小堆的海贝,已经分不清主人。

所有的青铜器都在这一层。礼器有铜鼎、铜斝、铜爵各1件,兵器有铜戈2件、铜刀1件、铜镞1枚,不知名的小铜饰物1件。铜鼎上的铭文显示,它的主人名为“戍嗣子”。

这时已经是献祭仪式的尾声,估计坑内作业人员有些懈怠了,所以这一层中有两人是仰面姿势,其中一人(15号)下颌被砍落,前额上有明显的刀砍痕迹,应当是仰面躺倒后,被连砍数刀。

这层几乎所有尸骨都被染成红色,应该是第三轮杀人结束之后,主办人向尸体上抛撒了较多的朱砂粉。又把大量成捆的丝线、麻线、丝绸和麻布放进坑内,还有一堆粟米。这些物品都被放在人头和尸身之间空出来的位置,似乎是为了填补空间。然后填土。这次填入的是掺杂着大量炭灰、木炭块的灰色土,有的炭块直径10厘米,长4厘米,明显是烧过的树枝,还混杂着大量烧过的骨头(报告没提及是人骨还是兽骨)和贝壳。这层灰土厚0.35-0.6米,应当是祭祀烧烤结束之后的柴灰和垃圾。

在填入这层炭灰土的同时,又杀掉了最后一个人,他(她)侧身蜷缩在坑东壁下,身上洒了大量朱砂,尸骨被严重腐蚀,无法分辨性别和年龄。他(她)的身旁有一只陶鬲,似乎是随葬品。郭沫若曾推测,此人就是墓主,青铜器的主人“戍嗣子”,因为只有他(她)被单独埋在最上面。但问题是,他(她)的身边只有一只陶鬲,没有任何高价值随葬品,应该还无法完全确定。

杀祭全部结束后,是最后的填埋工作。在炭灰土层的上面,是0.9米厚的块状红烧土层,夹杂着少量陶器碎片,直到把坑填满。这些烧土块应当也是烧烤祭祀的产物。

以上就是这场杀人祭祀的整个过程。由此可以判断,这不是简单的屠杀,主办者准备充分,从祭祀坑的挖掘、修整,到每一个杀祭步骤,比如尸身摆放、洒朱砂、填土、打碎陶器、摆放各种祭品……都执行得有条不紊。而且,地面上还在同步举办包含烧烤祭品在内的献祭仪式。这些都说明当时的人对举办此类祭祀活动已经很熟悉,有一套相对固定的操作流程。

发掘报告认为,死者都是奴隶。但从物品看,每层中都有人携带货贝(甚至成串的或是用麻布袋装的大量贝)或佩戴玉饰,这应该是他们给自己准备的“随葬品”,而这种富裕程度显然不是奴隶。值得注意的是,杀人者并不觊觎死者的财物,大量作为钱币的货贝和高价值的青铜器都被埋葬在祭祀坑中。这在殷墟的众多人祭坑中非常少见。

最上一层死者的身份最高,有1件象牙棒和5支象牙做的笄,更重要的,当然是贵重的青铜礼器和兵器,其中,铜鼎、铜斝、铜爵各一件,最大的是“戍嗣子鼎”,高近半米,重达21.5公斤,底部有烟灰层,说明主人经常用它烹煮饭食。出土时,鼎口部有丝织物残留,大概是被丝绸裹着带进坑内的。

鼎内有较长的铭文,共三行三十字,记载的是某年九月的丙午这天,商王在一座大宫殿里赏赐戍嗣子货贝二十朋,戍嗣子因受荣宠,作了这件祭祀父亲的鼎。

铭末“犬鱼”是由两个甲骨文象形字组合成的族徽,主人自称“戍嗣子”,戍是他的名,嗣子可能代表他是本氏族的嫡传族长。

“犬鱼”族徽在商代铜器里不太多见,甲骨卜辞里也没出现过这个氏族,说明它不是太显赫。戍嗣子被王召见一次已经足够荣幸,所以要专门铸一只大鼎来纪念。铜器的形制和铭文风格属于殷商末期,商朝灭亡的前夕。

后冈H10被全面发掘后,祭祀坑特征得到公认,学者已不再把它看作墓葬,但还是有些难以解释的现象:其一,人牲用了较多“随葬品”,如铜器、海贝、丝麻织物、粮食,这在商代人祭坑中很少见到。其二,随葬的货贝、青铜器和玉饰像是属于死者的财物,玉饰戴在死者身上,货贝由死者成串或成袋携带,铜鼎和铜斝也是压在死者身下,而能拥有这些青铜礼器的,只能是商人贵族戍嗣子家族。

从上述特点看,郭沫若1961年的“墓主是贵族”的判断仍有可成立之处:后冈H10虽然是座祭祀坑,但使用的人牲与众不同,并不是常见的战俘和奴隶,而是中级贵族戍嗣子家族的成员。所以献祭的主办者破例给了很多优待,比如,允许死者随身携带一些随葬品,往尸体上撒朱砂粉(夏商时代贵族的墓葬往往会洒朱砂),但在实际执行中,这些优待又落实得颇为草率,很多人身首分离,尸身可能被献祭和烹煮分食。

如果被献祭者是“戍嗣子”家族,那操办此次杀祭的就不大可能是其他贵族,因为哪怕是高级贵族,也没有把下级贵族满门诛杀、献祭的权力。这只能来自王权。

又有两种可能。一是灭商后,周人对特定的商人贵族的杀戮。周人曾两次攻克殷都,第一次是武王灭商,第二次是周公平息叛乱,且不管是哪一次,这种可能性都不大,因为周人并不尊重商人的祭祀伦理,不会允许把高价值的货贝和青铜器带进祭祀坑,更不会如此认真细致地执行杀祭全过程。

二是商纣王授意的杀戮和祭祀。《史记》等史书记载,纣王曾经处死九侯、鄂侯、比干等商人贵族,按照商人的世界观,商王杀人和向神献祭几乎是一回事,特别是处死显贵成员,更是向诸神奉献高级祭品的难得机会。

由此观之,后冈祭祀坑中的戍嗣子一家人可能也是被纣王杀戮献祭的。杀祭地点在戍嗣子的家宅或附近,可能有以儆效尤的考虑。操办和参加祭礼的是商朝贵族,给了死者一点宽待,但仍按照惯例烹食了很多被献祭的人,尤其婴儿和幼儿。

对家族中不同地位的成员,杀戮手段也不一样。最下面一层,拥有的货贝和玉器最少,应该地位较低,有较多儿童和婴儿,主要被分尸、肢解甚至烹食。到中层,多数人被砍头,但还能保留相对的全尸。最上面一层,有些(守着铜鼎、铜斝的成员)甚至没有被砍头,还有以手掩面的,应当是受到特殊礼遇的贵族,戍嗣子本人可能就在这层,比如那位以手掩面的40岁男子(3号)。看来,越是身份高贵的成员,越是被留到后面处死。

郭沫若认为最重要的死者是戍嗣子及其 “或因罪而死”的结论,应该是成立的。戍嗣子本是一名级别不太高的贵族,因为某些机缘巧合被纣王接见,甚至可能一度受到信用,但在服侍王的过程中却又因为某些原因触怒了纣王,从而导致整个家族被献祭。他用来纪念受王接见的铜鼎被带入祭祀坑,也算完成了一个具有讽刺意味的轮回。

在《史记》等史书中,商纣王残暴,喜杀戮,曾诛杀多名贵族大臣。后冈H10祭祀坑不仅印证了传世文献的记载,而且还有很强的宗教色彩,按照商人传统的宗教理念,献祭人牲的身份越高,就越能取悦先王诸神。历代商王都谋求捕猎异族酋长“方伯”献祭,而纣王则把商人贵族也列入了献祭名单。

纣王虽然以暴君形象载入史册,但史书从未记录过其类似H10祭祀坑的残忍行径,哪怕是演义小说《封神榜》也无法想象这种情节。这也说明,周朝以后的人已经忘记了商朝的人祭风俗,如果没有考古发现,我们可能永远无法触及上古时代的这种残酷。

打捞失落的文明

人祭理念从何而来?这个问题很难回答。人祭宗教属于渺茫的、缺乏文献的远古时代,甚至大部分属于史前时代,后人早已对那个时代失忆,没有保存下什么史书记录。

是近百年来的考古发现告诉我们,在新石器时代中晚期,约六千年前,黄河和长江流域的某些人群已经有疑似的、零星的人祭行为,后来则逐渐常见。它应该是早期人群的集体宗教行为,而且和部落间的战争密切相关。

四千余年前,若干地区的新石器人群开始汇聚成早期国家,山西陶寺、清凉寺、陕西石峁等聚落遗址的人祭(人殉)规模逐渐变大,一直延续到夏朝-二里头古国。商朝建立后,人祭行为出现爆发式增长,到殷墟阶段(约前1300年—前1046年)登峰造极,不仅留下大量堆满尸骨的人祭坑,还有数千条甲骨卜辞记录。

《合集》32093拓片:“卯三羌二牛。卯五羌三牛。”

据研究,“卯”是把人或牲畜对半剖开、悬挂的祭祀方式。“羌”是当时的晋陕土著人群,商王祭祀最常使用羌人。“羌”的甲骨文造型是头顶羊角的人,有时还写成脖子被捆绑甚至拴在木桩上,表示他们已经被俘获。

人祭在商人生活中占有多大比重?从参与范围来说,已发现的多数人祭遗址属于王室,说明它是一种商朝重要的国家宗教祀典。但商代人祭又具有全民性,各级贵族以及有经济承受能力的民众也举行人祭,比如,从事制陶和冶铜的工匠群体尤其热衷。从殷都各聚落到遥远的殖民据点,各地的商人部族留下了众多人祭遗存。

还可以尝试对其量化,估算一下被献祭人牲占殷墟总人口的比例。在殷墟王陵区,已经发现2000余座历代商王奉献的祭祀坑,已经发掘约1400座。20世纪的发掘工作大都比较粗线条,人骨统计不太完整,根据2013年对旧坑的抽样核对,每座坑内有10名人牲。保守起见,即使按平均每座坑埋有5人计,人牲数量也会超过1万名。而这还只是王陵区批量祭祀坑中的人牲,王陵中的殉葬人、王宫区的各种人牲,以及殷都各商人聚落的人牲、殉葬人等等,因材料分散暂不列入统计。

先看这一万余名人牲在殷都总人口中的比例。祭祀坑的使用时间跨度约二百年,在这段时间,殷都累计总人口约100万。这样比较,正常死者和人牲的比例是100:1。

但需要注意,考古已发现的人祭坑并不等于真实存在过的数量,被后世破坏以及尚未发现的规模无法估量。所以可以换个方式,用它和殷墟已发现的正常死者(墓葬)数量作对比。

在殷墟范围内,已发现的正常墓葬约6500多座,代表正常死亡的6500人,那么,正常死者和人牲的比例是65:100,在65名自由人背后,有100名被杀祭的人牲。

当然,100:1和65:100代表的是两个极端,真实数值应当在这两者之间。毕竟,那是个后世人难以想象和复原的时代,但即便这样粗略的估测也已经让人心悸。

再把视野放宽一点,看看人祭在其他古代人群中的迹象。很多古人类都有留下用人献祭的疑似迹象,但都很零散,难以完全确定,只在一些非常罕见的情况下才会留下比较清晰的现场。

比如,希腊考古学家在地中海克里特岛发掘出约3600年前的一座石砌神殿,里面保留了正在进行人祭的一幕:低矮的祭坛上侧卧着一具人骨,是名十八九岁的男性,身高1.68米,呈被捆绑的侧身、屈膝姿势,一把青铜尖刀长约半米,刀尖向上刺入死者胸部。尸骨鉴定显示,死者的喉咙已被割开,旁边放着的是一个接血的陶罐。

殿内还有三具人骨,其中一名男子三十七八岁,身高1.83米,手腕戴精致的石雕印章,还有一枚铁镶银戒指,可能是主持这场仪式的祭司。可能是因一场突如其来的大地震,神殿被毁,祭司和人牲被掩埋在了碎石之中。

克里特岛神殿遗址,侧卧的尸骨和青铜刀

另外,克里特岛的一座米诺斯文明晚期建筑出土有300多块人骨,属于一名8岁和一名11岁的儿童的:27块骨头上有着清晰且很深的刀痕;一起出土的还有带刀痕的羊骨,多件陶器,有些陶杯上绘着神像,其中一只陶罐里有贝壳、指骨和带刀痕的椎骨。发掘者推测,这是烹饪献祭后吃剩的骨头。

除了考古,有些文献中也有古代人祭的遗踪,比如,《圣经·旧约》中就有用长子献祭的记载,虽然这种行为在《旧约》时代已经基本消亡,但它反映了中东地区的古老风习。

唐代的玄奘法师在印度求法期间,曾被乘船的土著俘获,他们每年秋天要捕捉一人杀祭“突伽天神”,而玄奘是这次最合适的人选;不过,玄奘靠他的诵经和传法能力逃脱了这次劫难。他口述的这段遭遇颇为生动,可能就是后世妖魔想吃“唐僧肉”故事的母题:

于林中两岸各有十余船贼,鼓棹迎流,一时而出。船中惊扰,投河者数人,贼遂拥船向岸,令诸人解脱衣服,搜求珍宝。然彼群贼素事突伽天神,每于秋中觅一人质状端美,杀取肉血用以祠之,以祈嘉福。见法师仪容伟丽,体骨当之,相顾而喜曰:“我等祭神时欲将过,不能得人,今此沙门形貌淑美,杀用祠之,岂非吉也!”……于是贼帅遣人取水,于华林中治地设坛,和泥涂扫,令两人拔刀牵法师上坛,欲即挥刃。

西班牙人殖民美洲时,阿兹特克的人祭宗教正处在繁荣阶段。阿兹特克人主要是捕捉敌人敬献给神,献祭者也常分食人牲的肉,有些西班牙军人被俘之后的下场就是如此——当时的西班牙殖民者给后世留下了诸多第一手记录。

殷商的人祭则有甲骨卜辞,以及考古发掘的祭祀遗迹,这可以帮助学者识别更早的人祭现象,比如,从新石器到夏和早商阶段,人祭遗存星星点点,规模都不太大,倘若没有殷商阶段的参照,很多会被当成特殊形式的墓葬。

同理,借助阿兹特克的人祭记录,可以识别中美洲更古老的玛雅文明中的人祭现象,虽然规模要比阿兹特克小得多。

曾有人怀疑玛雅、阿兹特克文化和殷商同源,但这种可能性不大,因为它们的人祭形式大不一样。阿兹特克人祭的仪式感、表演性很强,有高大的石砌金字塔神庙,献祭仪式在金字塔顶端进行,尸体从台阶上扔下,由观众争夺分食。此外,玛雅和阿兹特克还留下了一些关于人祭的雕塑、浮雕和绘画。相比之下,从新石器到殷商,中国境内从未发现用于人祭的景观建筑。殷商人祭只有甲骨卜辞记载,从未有雕像、铸造、绘画等艺术表现。殷商和阿兹特克、玛雅共有的文化基因并不多。

中国古文明的重要特征是实用、低成本,不重视公共参与性,商王向鬼神献祭的宗教活动也是如此。当然,商人各聚落都有自己的人祭活动,可以满足社区民众的参与需求,但这些基层人祭场也没有发现用于人祭的景观建筑。

古罗马的角斗士产业存在于公元前2世纪到公元4世纪,它也有一点人祭宗教的渊源,但已经发展成世俗的大众娱乐产业,集表演展示和景观建筑于一身,是人类文明旁逸斜出的一种现象。

在历史上,不同文明的刑罚示众活动也有这种区别。欧洲的十字架和绞刑架都富有展示、仪式性,受刑者位于高处,便于被围观;古代中国有公开斩首示众的司法传统,但没有用于展示的相关建筑设施。

以上人祭宗教及角斗产业的消亡,都源于外来文化的干预。罗马人皈依了基督教,西班牙殖民者的天主教取代了传统阿兹特克宗教,周人则是征服殷商后放弃了人祭宗教。而且,周人并未开创一种新的宗教,而是采用世俗的人文主义立场,与极端宗教行为保持距离,不允许其干预现实生活,“敬鬼神而远之”,这奠定了后世中国的文化基础。

人祭场之外

周灭商和西周王朝建立之后,人祭现象迅速退场,并且从人们的记忆和文字记录中彻底消失。作者在搜索上古文献中的人祭线索时发现,几乎唯一正面记载过商代人祭现场的,是周文王创作的《易经》——所谓六十四卦的卦爻辞。

周文王曾经在殷都生活,亲历过商王和商人民间的各种人祭仪式,这些都被他写进了《易经》,不仅有俘虏被屠杀献祭时的种种惨状,甚至有祭司穿着红色祭服的细节。不过,由于某些特殊的考虑,文王保留的记录非常含糊,只有借助商代考古和甲骨文才能解读出一部分。

当然,文王作《易经》,最关心的课题是如何灭商,而这是极度危险的,绝对不能言明。《易经·坤》六三爻曰:“含章可贞。或从王事,无成有终。”据高亨先生考证,“含章”就是“翦商”二字,故而“含章可贞“的意思是:翦商之事,可以通过占卜(贞)来预测。《易经》的内容多是文王的翦商谋略,也正因此,这部分内容最为隐晦。

从龙山时代、夏代(洛阳二里头古城)到商代,是华夏文明的最初阶段,可以称之为“华夏旧文明”。在周族崛起并灭商之后,周公旦一代人迅速废除了人祭宗教,并且抹去了与此相关的文献与记忆,开创了和平、宽容的“华夏新文明”,一直延续至今。

关于殷商这段尘封的往事,最早进行追索考证的并非现代人,而是殷商后裔、儒家“六经”的编辑人孔子。孔子离纣王和周公的时代仅五百年,故而,他的“六经”保存了一些真相,但也有意地掩盖了另一些。这是孔子在探究到真实历史之后做出的决定,他要继续周公的事业,重塑华夏文明。

在华夏文明的起源阶段,人祭非常活跃,这也引出了一个问题:当先民从部落时代走向早期国家、文明起源,战争和人祭是不是“必要的恶”?没有它们,是否古中国就无法进入文明时代?

以色列考古学家吉迪·谢拉赫在研究殷商的人祭甲骨卜辞时,曾经试图总结人祭繁荣的必要条件,他认为,当早期人类社会有了一定程度的复杂化,形成了王权和统治阶层,但统治体系尚未完全成型和稳固时,统治者需要借用一种强大的机制来维持其权力,这就是人祭宗教和战俘献祭行为产生的基础。这个阶段,吉迪称之为 “早期国家”或“复杂酋邦”。

当然,殷商时代已经超越了“早期国家”,王权相当稳固,人祭数量也极高,所以吉迪补充说,一旦人祭体制化,统治者将不得不长期维持战争行动,以便保证人牲的来源,这是殷商一直努力捕捉羌人献祭的原因。吉迪的论文并不涉及“早期国家”阶段,所以他的结论有些简单化,本书将在“走向人祭繁荣:早商与中商”一章对此进行分析。

人祭只是本书的部分内容,华夏文明初创期有很多重大现象需要关注,比如,兴起于河南洛阳的二里头-夏王朝,其农业基础不是华北传统的旱作粟米,而是源自长江流域的水稻,显然,南方灌溉农业对中原文明有重要意义。换句话说,南方的水田灌溉农业虽然没能在本地生发出文明,却橘生淮北化为枳引发了华北的文明进程。

四千年前,华北地区的小型古国此起彼伏,只有二里头成长为早期王朝。二里头-夏,政治疆域并不大,也不以扩张见长,但却初步解决了在国家内部实现稳定统治的难题,而这很可能源于青铜技术提供的支撑。

商与夏则完全不同。从建立初期,商就进入疯狂扩张模式,促发了很多超出我们认知的现象,比如,早商时代就出现巨型仓储设施,其规模到殷墟、西周乃至春秋都无法超越。可以说,其超前“现代化”的程度足以比肩秦汉。

再如,商人并非一直沉溺于人祭,商王室内部曾经有过不杀生的宗教改革,但此举引发了激烈的内战,致使商朝中期一度陷于解体,尔后又再度复兴,这其中,从异文化引进的马车技术成为广域王朝的统治基础。商人崇尚暴力、威权,这种文化性格在甲骨文字中有诸多反映,而在现代汉字中多数已被遗忘。

借助考古认识上古社会的工作,目前只是刚刚起步,还难以给那个茫昧幽远的时代归纳出简洁的“规律”。不仅如此,周文王,周武王,商纣,周公,甚至孔子,这些史书中的名人,以及那些我们曾以为熟悉、了无新意的先祖往事,有时也在考古发掘中变得越来越陌生,越来越难以理解。

也许,我们至今也还难以完全了解我们自己。考古,就犹如一面深埋地下的镜子,倒影出我们陌生的形象。